| Der Verlust eines Osteroder Baudenkmales Über den Abbruch der alten Johanniskirche - Von Friedrich Armbrecht Im Jahre 1926 fiel in Osterode ein Gebäude der Spitzhacke zum Opfer, um dessen Erhaltung man jahrelang gerungen hatte: die Johanniskirche auf dem Friedhof. Es war durchaus nicht so, daß man dabei den Denkmalswert des Bauwerkes verkannt hatte, sondern 1. Weltkrieg und Inflation hatten alle Bemühungen letztlich zunichte gemacht. Das Schicksal der Kirche ist auch ein interessantes Beispiel dafür, daß Denkmalschutz keineswegs eine Erfindung unserer Tage ist.

Geschichte der Kirche Eine dem Evangelisten Johannes (nicht dem Täufer) gewidmete Kirche durfte als Pfarrkirche schon bei der ersten Erwähnung der Johannisvorstadt im Jahre 1332 vorhanden gewesen sein. Im 15. Jahrhundert wird sie mehrfach erwähnt. 1510 als baufällig, 1512 aber als ganz neu erbaut, bezeichnet. Dabei ist jedoch davon auszugehen, daß zumindest die Mauern aus älterer Zeit stammen. Ältere Chroniken nennen das Entstehungsjahr 1400. Wahrscheinlich hat sie den großen Stadtbrand von 1545 heil überstanden, denn sie diente der Aegidienkirche nach der Katastrophe vorübergehend als Gotteshaus. Ob sie damals noch eine eigenständige Pfarrkirche war, ist zweifelhaft, denn noch um 1700 wird gesagt, sie habe dem 1510 entstandenen Barfüßerkloster gehört. Reisebeschreibungen des 18. und 19. Jahrhundert bezeichnen sie als »Totenkirche« und erst 1848 wird sie einer hier wieder entstandenen kleinen katholischen Gemeinde zur Verfügung gestellt. Diese Gemeinde nutzte sie bis zum 7. Februar 1905, gab sie danach aber an den Magistrat zuruck. Der letztere war weder Eigentümer der Kirche, noch des Johannisfriedhofs. Diese Tatsache sollte für das Schicksal der Kirche, die als einzige den mittelalterlichen Charakter bewahrt hatte, dann entscheidend werden. Umwandlung in eine Friedhofskapelle? Überlegungen in diese Richtung waren schon gleich nach 1905 angestellt worden. 1914 erfolgten auch erste Kostenberechnungen zur Erneuerung, aber der 1. Weltkrieg mit seinen Sorgen und Nöten setzte zunächst ein Ende. Im März 1921 machte Stadtbaumeister Willi Neuse jedoch darauf aufmerksam, daß die Johanniskirche täglich baufälliger werde. Zwar sei vor Jahren schon einmal der südöstliche Strebepfeiler auf polizeiliche Anordnung hin instandgesetzt worden, nun sei dieser durch eindringendes Dachwasser erneut gefährdet. Im Juli des gleichen Jahres überzeugt sich dann auch Konsistorialbaumeister Mohrmann vom Landeskirchenamt Hannover vom Zustand des Gebäudes. Die St. Aegidienkirchen-Gemeinde hatte als Eigentümerin von Friedhof und Kirche diesen Fachmann zu Rate gezogen und bei ihm Unterstützung erhofft und gefunden, das nicht genutzte Gotteshaus in eine Friedhofskapelle umzuwandeln. Dazu mußten nun in erster Linie die Schaden im Dach, an der Deckenschalung, im Innenputz und an den Fenstern beseitigt werden. Hatte man die Kosten vor dem Krieg noch auf rund 10.000 Mark geschätzt, mußte man nunmehr von 10 bis 15fachen Kosten ausgehen. Ein dicker Brocken für die Kirchengemeinde, deren Friedhofskommission schon nicht geringe Sorgen wegen der laufenden Unterhaltung des Friedhofs hatte. Wegen der »augenblicklichen Teuerungsrate« sah sie sich deshalb auch zu irgendwelchen Investitionen an der Kirche nicht in der Lage, suchte zugleich aber beim Magistrat um einen größeren Zuschuß nach. Dieser hielt zwar den Umbau in eine Kapelle für wünschenswert, empfahl aber gleichzeitig, die Kosten für einen Neubau zu ermitteln. Dazu kam es aber garnicht, denn die fortschreitende Inflation bereitete andere Sorgen. Mittlerweile deckten die Friedhofsgebühren bei weitem nicht mehr die Kosten des Friedhofsbetriebes und nach einigen Verhandlungen erklärten sich die Stadt Osterode und die Gemeinden Freiheit, Lasfelde, Petershütte und Katzenstein zu laufenden Zuschüssen bereit. Es begann zunächst mit einem Kredit in Höhe von 100.000 Mark am 19. April 1923, acht Monate später waren es 41 Billionen, 521 Milliarden Mark! Kein Wunder, denn ein Friedhofsarbeiter erhielt z. B. in der Woche vom 5. bis 10. November 1923 sage und schreibe 43,8 Milliarden Lohn ausgezahlt.

Konnte man in einer solchen Zeit überhaupt ernsthaft über ein größeres Bauprojekt sprechen und verhandeln? Man konnte. Bereits im März 1923 war Stadtbaumeister Rauch, Nachfolger des 1921 verstorbenen Willi Neuse, vom Magistrat aufgefordert worden, den Bericht des Kon-sistorialrates Mohrmann zu überprüfen. Rauch bestätigte zunächst die schon von seinem Amtsvorgänger festgestellten Schäden, aber auch fortschreitender Verfall an Dachbalken, Ziegeln, Holzdecke und Fenstergewänden. Offenbar aus dem Bürgervorsteher-Kollegium war die Anregung gegeben worden, den östlichen Teil der Kirche einschließlich Chor in eine Friedhofskapelle umzuwandeln, die westliche zur Johannisvorstadt gewandte Hälfte einschließlich der vorhandenen Empore aber für das heimatlos gewordene Museum zu nutzen. Dazu hätte eine Trennwand aus Holzfachwerk oder Backsteinen geschaffen werden müssen, an der man sogar eine Orgelempore errichten konnte. Wollte man aber den Gesamteindruck der Kirche nicht beeinträchtigen, so Rauch, wären Brüstungen oder Schranken angebrachter. Am Chorteil war sogar der Anbau eines Leichenraumes und eines kleinen Vorbereitungsraumes für den Geistlichen vorgesehen. Von Rauch insgesamt ermittelte Kosten: 63 Millionen Mark. Die städt. Kollegien (Magistrat und Bürgervorsteherkollegium) begrüßten den Plan. Schließlich war es danach nun endlich möglich, die Toten außerhalb der Wohnstätten aufzubahren und auch größere Trauerfeiern für beide christliche Konfessionen abzuhalten. Gleichzeitig könne auch eins der schönsten und ältesten Baudenkmäler der Stadt erhalten bleiben! Der Museumsplan wurde allerdings fallengelassen, dafür sollten im Kirchenschiff unter der vorhandenen Empore je ein Leichen- und ein Abstellraum geschaffen werden. Die Mittel für diesen Umbau bzw. die Restaurierung wurden sogar genehmigt, einzige Voraussetzung: die Kirchengemeinde von St. Aegidien tritt die Kirche und den Grund und Boden, auf dem sie steht, unentgeltlich an die Stadt ab. Der Kirchenvorstand erklärte sein Einverständnis und es wurde gleich ein Vertrag ausgearbeitet. Auch das Konsistorium in Hannover gab seine Genehmigung, nachdem einige Änderungswünsche berücksichtigt worden waren. Der Provinzial-Konservator stimmte der geplanten Instandsetzung »freudig zu« und hielt die Ausbesserung des Daches für vordringend. Er gab auch bereits fachliche Ratschläge. Vielleicht könne man einzelne Balken sichtbar machen, eine Unterteilung der Decke wirke sicherlich günstiger, als eine große von unten verschalte. Wenn wieder Verschalung, dann auf keinen Fall »gestielte Bretter« in Holzton, sondern schlichte mit Nut und Feder. Zur Ausbesserung des Innenputzes dürfe man auf keinen Fall Zementmörtel verwenden, sondern Kalkmörtel wie beim Ausfugen der Außenwände. Es fehlte auch nicht sein Hinweis, daß auf jeden Fall ein Kirchenmaler hinzugezogen werden müsse. Soweit dachten die Beteiligten sicherlich noch nicht. Erst einmal mußte der Vertrag unter Dach und Fach. Regierungs- und Baurat Thurm schätzte den Friedenswert des Gebäudes auf 7.325 Mark. Hinzu kam folgendes Inventar: ein Hochaltar mit Podium, eine Kanzel, ein Seitenaltar, ein Epitaph, neunzehn Bänke, vier Chorstühle, ein Opferstock, zwei Kruzifixe. Am 31. August 1923 wurde der Vertrag unterzeichnet und durch Auflassung vom 8. Oktober erwarb die Stadt unentgeltlich das Eigentum an der Kirche. Allerdings hatte sie sich vertraglich verpflichten müssen, das Gebäude in einen guten baulichen Zustand zu versetzen und für die Erhaltung der wertvollen Ausstattungsstücke zu sorgen. Wie sich später zeigen sollte, eine schwere Verpflichtung. Abbruch oder Erhaltung Man kann der Stadt sicher die beste Absicht unterstellen. Aber hätte sie nicht besser angesichts ihrer finanziellen Situation die Angelegenheit zumindest auf Eis legen sollen? Zwar war im Dezember die Goldmark eingeführt worden, aber die Verhältnisse waren nach wie vor ernst. Dafür verschlechterte sich der bauliche Zustand der Johanniskirche zusehends. Im Juni 1924 bat dann auch Stadtbaumeister Rauch die Friedhofskommission um Zustimmung, an der Nordseite der Kirche zum Schutze der Friedhofsbenutzer einen Drahtzaun anbringen zu dürfen. Wegen dauernder Geldknappheit habe das Kirchendach noch nicht instandgesetzt werden können und nun bestehe eine öffentliche Gefahr. Die bestand durchaus, denn Bürgervorsteher Kochendörfer führte im August Klage darüber, daß während eines Leichenzuges ein Dachziegel herabgefallen sei. Bürgermeister Dr. Hessel bestätigte den mangelhaften Zustand des Daches, verwies auf die angestellten Planungen, aber auch gleichzeitig auf die fehlenden Geldmittel. Wenn bessere Zeiten kämen, sollte deshalb erwogen werden, ob es nicht richtiger sei, die Kirche abzubrechen. Das waren nun ganz andere Töne, aber offenbar sah man ötwas realistischer. Im Oktober jenes Jahres wurden durch Schutzbretter und Ausbesserungen an den Strebepfeilern weitere Gefahren zunächst gebannt. Zumindest der Stadtbaumeister und auch der Bauausschußvorsitzende, Senator Schumacher, waren nach wie vor dafür, die Kirche der Nachwelt zu erhalten. Zwar wurde am 15. Januar 1925 zwischen der Stadt und dem Kirchenvorstand ein neuer Vertrag geschlossen, der ein größeres Mitspracherecht in Friedhofsangelegenheiten aber auch weitere Zuschußzahlungen seitens der Stadt regelte, über die Johanniskirche wurde aber darin kein Wort verloren. Wohl, weil sich die Wende schon abzeichnete? Wenigstens besichtigte der Bauausschuß am 11. März die Kirche und kam zu der Überzeugung, daß die Instandsetzung des baufälligen Gebäudes so große Kosten verursachen dürfte, die ausreichten, auch eine Begräbniskapelle mit allen neuzeitlichen Ansprüchen zu errichten. Er empfahl den Körperschaften, die alte Kirche nach Herausnahme der Einrichtungsgegenstände auf Abbruch zu verkaufen. Tatsächlich schloß sich der Magistrat dieser Ansicht an und teilte die Absich dem Provinzialkonservator mit. Dieser ließ sich mit seiner Antwort Zeit, so daß mein seitens der Stadt schon seine Zustimmung vermutete.

Wie sich aber bald zeigen sollte, war das keineswegs der Fall. Auch noch von anderer Seite ergab sich Widerstand: vom Kirchenvorstand St. Aegidien und vom Landeskirchenamt Hannover, Das letztere wies insbesondere auf § 2 des geschlossenen Vertrages, nach dem »die Stadtgemeinde die Johanniskirche in einen angemessenen baulichen Zustand zu versetzen hat, dergestalt, daß ihre Benutzung zu einer christlichen Friedhofskapelle möglich wird«. Mit einem zu unbestimmter Zeit geplanten Neubau war das Kirchenamt nicht einverstanden. Das war im Mai 1925 und Anfang Juli besichtigte der Konservator das umstrittene Objekt. Dessen schriftliche Stellungnahme kam erst Mitte September und sie besagte, daß dem amtlichen Denkmalschützer im Hinblick auf den Denkmalswert der Kirche und ihre Bedeutung für das Bild der Umgebung Bedenken gekommen seien. Seines Erachtens müsse geprüft werden, ob nicht zumindest ein Teil des Gebäudes zu erhalten sei. Er fügte auch gleich zeichnerische Pläne bei, die eine Verkürzung des Gebäudes um etwa ein Drittel vorsahen, noch groß genug, um als Kapelle zu dienen. Der Stadt blieb also nichts anderes übrig, als diesen Einspruch dem Landeskirchenamt mitzuteilen, das immer wieder hartnäckig nach dem Stand der Angelegenheit fragte. Vorsorglich wies der Bürgermeister aber darauf hin, daß, sollte die Stadt zu einer Erhaltung verpflichtet werden, dies nicht allein zu ihren Lasten gehen könne. Der Provinzialkonservator blieb hart. Nach seiner Meinung war die Kirche keineswegs so baufällig wie immer hingestellt. Die von ihm vorgeschlagene Verkürzung des Bauwerkes sei finanziell durchaus machbar und passe immer noch besser in die Landschaft, als ein Kapellenneubau. Die Nachbarschaft der alten katholischen Kirche müsse doch ein warnendes Beispiel sein! Schließlich wies er mit Nachdruck darauf hin, daß zum Abbruch auch die Zustimmung des Regierungspräsidenten in Hildesheim einzuholen war. Der wartete auch nicht lange mit einer Antwort. Am 24. Nov. 1925 untersagte er der Stadt, die Kirche ganz oder auch nur zu einem Teil abzubrechen. Eine Woche später lehnte auch das Landeskirchenamt den Abbruch energisch ab und pochte auf Einhaltung des Vertrages. Nun war guter Rat teuer. Aber das Blatt sollte sich noch einmal wenden. Die Würfel sind gefallen Die Regierung sah wohl in der Verweigerung der Abbruchsgenehmigung auch keine Lösung des Problems. Jedenfalls besichtigte Regierungsoberbaurat Gensei im Februar 1926 ebenfalls die Kirche und kam zu der Überzeugung, daß dieselbe nur mit enormen Kosten zu erhalten sei. Angesichts der leeren Kassen bei der öffentlichen Hand empfahl er lediglich, die gefährdeten Kunstwerke herauszunehmen. Die Regierung in Hildesheim zögerte die Abbruchsgenehmigung dennoch hinaus, in dem sie diese nun von der Zustimmung der Provinzialkonservators abhängig machte. Und was tat der? In einem ausführlichen Gutachten wies er nach, daß zwischen 1912 und 1926 keine wesentliche Verschlechterung in der Bausubstanz der Kirche eingetreten war. Ein Einsturz sei zwar nicht ausgeschlossen, aber nicht unmittelbar drohend. Nachdem die Stadt immer wieder auf eine Entscheidung der Regierung gedrängt hatte, beauftragte diese das Preußische Hochbauamt in Osterode mit einer genauen Kostenermittlung. Endlich war eine neutrale und auch weitgehend objektive Instanz gefunden. Regierungsbaurat Thurm packte die Sache auch gleich an. Durch eine eingehende Untersuchung des Daches und des Mauerwerkes, teilweise mit Aufgrabungen bis zum Fundament, ermittelte er die Kosten für eine gründliche Sanierung: 64.000 Reichsmark. Die Abbruchskosten schätzte er auf rund 10.000 Mark. Nun lag allen Beteiligten etwas Konkretes auf dem Tisch. Nach vier Monaten - nachdem sie die Stadt zuvor um vorsorgliche Abstützung der Decke vergeblich ersucht hatte - fiel die Entscheidung der Aufsichtsbehörde: sie genehmigte den Abbruch »so sehr der Verlust für die Stadt und die Allgemeinheit auch zu bedauern ist«. Bereits am 12. Oktober hatte der Konservator seinen Widerstand aufgegeben. Vielleicht, weil er sich nicht in der Lage sah, einen nennenswerten Zuschuß zur Erhaltung beizusteuern, sicherlich aber nicht aus Überzeugung, wie sich noch zeigen sollte. Die Stadt hatte also obsiegt. Dem Regierungspräsidenten blieb nur noch übrig, die zeichnerische und fotografische Erfassung der Kirche und die Sicherstellung der Ausstattungsstücke - zwecks späterer Verwendung - anzuordnen. Der Magistrat beschloß Anfang November, den Abbruch öffentlich auszuschreiben. Dies geschah dann auch. Öffentlicher Protest und ein Nachspiel Und was sagte die Osteroder Bevölkerung zu alldem? Bis dahin war sie ruhig und vielleicht auch unbeteiligt gewesen. Erst unter dem 26. November meldete sich »Onkel Adolf« (Nitsch?) im »Osteroder Kreis-Anzeiger« und wandte sich in Versform gegen den Abbruch: weil es schwach in seinen Wänden, weil das Dachgesims ist mürbe? Grad', als ob ich selber stürbe, ist mir dieses kalte Sinnen, Lasset ab, von dem Beginnen! Laßt die Friedhofskirche steh'n, laßt sie lieber selbst zergeh'n. Stürzt sie sie ein, wird sie zerfallen, als Ruine bleibt sie allen ..

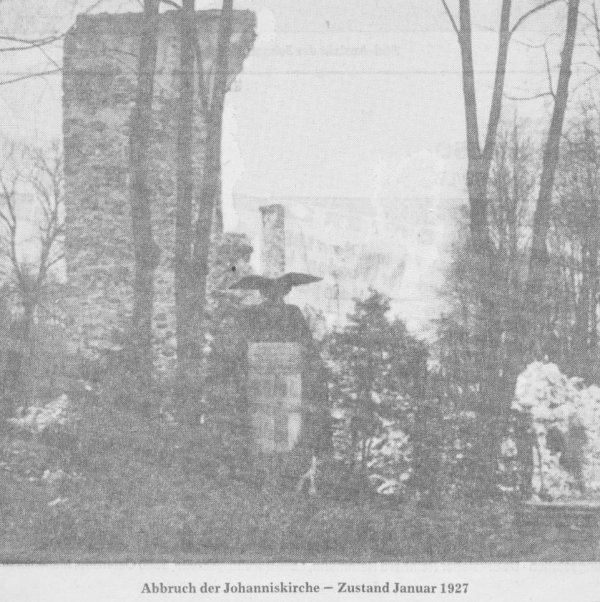

Doch die Mahnung des bekannten Heimatfreundes blieb scheinbar ungehört. Mittlerweile waren dreizehn Abbruchangebote bei der Stadt eingegangen. Gegen die Bedenken des Stadtbauamtes (wegen des ungewöhnlich niedrigen Angebotes) wurde dem Zimmereibetrieb L. Rohrmann der Zuschlag erteilt. Angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage sollte die Firma aber erst am 4. Januar 1927 mit den Abbrucharbeiten beginnen. Das tat sie auch. Beide ortsansässigen Zeitungen berichteten über das Ereignis, nicht ohne eine eingehende Würdigung des wertvollen Bauwerkes anzuschließen. Am 17. Januar waren das Dach, die Südwand und ein Teil der Nordwand abgebrochen und nun schien man sich endlich bewußt zu werden, was man verloren hat. Unter der Überschrift »Allerlei Nachdenkliches« beschwor der Gymnasiallehrer Prof. v. Lilljeström den Geist von »Bismarck« Neuse herauf. Vielleicht könne er durch die Dynamitexplosionen an der Johanniskirche geweckt werden, um diesen Frevel anzuschauen. Besonders erboste den braven Professor, daß das Marmorepitaph mit dem knienden Ritter mit »empfindungsloser Rohheit« abgenommen und in Bruchstücken in einem Nebenraum lagerte. Er fragte, ob wirklich alles unternommen worden sei, um dieses wertvolle Bauwerk zu retten, z.B. ein Spendenaufruf. Es war zu spät für solche Überlegungen. Den Magistrat regte der Zeitungsartikel auch nicht sonderlich auf, denn immerhin versicherte Stadtbaumeister Rauch, das Altar, Kanzel und andere Holzteile sichergestellt seien und im trockenen Keller des Kornmagazins lagerten. Auch das erwähnte Epitaph - schon vor der Abnahme beschädigt gewesen - war sachgerecht geborgen und in einer Art Holzkiste ebenfalls gut gelagert. Zündstoff lieferte aber vier Wochen später ein bebilderter Artikel in der Wochenendbeilage des »Hannoverschen Kurier«. Die Zeitung berichtete, daß weder die Stadt Osterode noch die Provinz Hannover Mittel zur Konservierung aufbringen zu können glaubten. Trotz Einspruchs des Provinzialkonservators sei der Abbruch geschehen und obendrein noch ein wertvolles Epitaph schwer beschädigt worden. Die verantwortlichen Stellen wurden aufgefordert, dafür zu sorgen, daß solche Sinnlosigkeiten in Zukunft vermieden würden. Diese Ausführungen empfand man in Osterode im höchsten Maße verletzend und auch unrichtig. Der Verkehrsausschuß des in Mißkredit gebrachten »Einfallstor zum Harz« verlangte von der Zeitung eine nach dem Pressegesetz vorgesehene Richtigstellung. Insgeheim verdächtigte man Prof. v. Lilljeström als Urheber des Artikels. Das war aber nicht der Fall. Wie sich bald herausstellen sollte, hatte wohl das Landeskirchenamt der Zeitung eine entsprechende Information zukommen lassen. Diese hatte beim Provinzialkonservator nachgefragt und dort eine fälschliche Auskunft erhalten. Die Stadt protestierte dann auch beim Denkmalschützer und war erst zufrieden, als sich der Regierungspräsident voll hinter die Stadt stellte und lediglich zu bemängeln hatte, daß das Landeskirchenamt früher informiert hätte werden müssen. Der Bürgermeister sprach noch einmal in Hannover beim Konservator vor, um den Protest der Stadt anzumelden, aber gleichzeitig legte er schon die Pläne für ein neues Projekt vor: eine neue Friedhofskapelle. Die neue Friedhofskapelle Der Architekt Mossdorf, Leipzig, hatte die Pläne entwickelt und es bestand gute Aussicht, sie auch zu verwirklichen. Frau Emmy Uhl hat aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Firma »Greve & Uhl« eine größere Spende zugesagt, mit der eine neue Friedhofskapelle zum Andenken an ihren 1921 verstorbenen Ehemann Erich Uhl errichtet werden sollte. So geschah es dann auch. Ungewöhnlich schnell gaben alle verantwortlichen Stellen ihren Segen zu dem geplanten Neubau, der noch im gleichen Jahre fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben werden konnte. Damit waren offenbar die Schmerzen über den erlittenen Verlust der alten Johanniskirche gelindert. Oder doch nicht? Noch heute kann man ab und an hören oder lesen, die wertvolle Kirche sei unverständlicherweise abgebrochen. Übrigens, der Seitenaltar (Epitaph Hattorff) wurde in der neuen Kapelle aufgestellt und befindet sich dort noch heute. Das Marmorepitaph (Ritter v. Bovenden) und der Schalldeckel der Kanzel kamen in die Aegidienkirche. Der wertvolle Hochaltar wurde schließlich verkauft. Angeblich an eine Kirche auf dem Eichsfeld. Darüber sagen die Akten allerdings nichts aus. Quellen: Nach: Unter dem Harze - Blätter des Osteroder Kreis-Anzeigers für Heimatpflege und Heimatkunde Nr. 922 |